予防接種のご案内

ワクチン

ワクチンの種類

赤ちゃんのワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があります。(COVID以外)

生ワクチンは、ウィルスや菌を弱毒化と言って、殺さず弱くしたものを、シロップで腸から吸収させるか(ロタウィルス)

注射で組織液に吸収させる(MR.水痘など)

1回で大丈夫は20年前の都市伝説で、現在は2回が必要な事がわかっています。

不活化ワクチン

菌やウィルスを殺して、その全部を、または一部表面などを使って抗体を作るワクチンです。(Hib、肺炎球菌、日本脳炎など)

生ワクチンに比べて、手間、時間がかります。

ワクチンの間隔

注射の生ワクチンー注射の生ワクチン 4週間以上

注射の生ワクチンー経口生ワクチン 翌日以降可能

注射の生ワクチンー不活化ワクチン 翌日以降可能

経口生ワクチンー経口生ワクチン 翌日以降可能

経口生ワクチンー不活化ワクチン 翌日以降可能

不活化ワクチンー不活化ワクチン 翌日以降可能

ただし、各々のワクチンに間隔が決まっていますから、ご注意ください。

2ヶ月の予防接種

2024年4月1日より

2か月児からのワクチンは、肺炎球菌結合型、B型肝炎、DPT-IPV-Hib 5種混合ワクチンになりました。

DPTーIPV(不活化ポリオ) Hib 1回目

DPTは、 ジフテリア、百日咳、破傷風と言う、毒性の強い菌の英語の頭文字をつけた不活化ワクチンです。

赤ちゃんのご両親の世代はDPTで、接種しています。高齢者層はまだ接種が始まっていませんでした。なので高齢者はDPTの接種をしていません。

そのため、高齢者はDPTの抗体がありません。ジフテリア、百日咳、破傷風に無防備だと言うことです。

2か月から、3回続けて、その1年以降、不活化ワクチンは免疫が落ちてしまうため追加接種(ブースタ-)が必要になります。

さて次のブースターは小学校6年生の時点で接種しますがDT 2種混合になります。

何故かと言うと、始まった頃のDPTワクチンはまだワクチンを作る技術が高度ではなかったため、百日咳菌の菌全体を使ったワクチンでした。

効果は高いけれど、発熱しやすく腫れやすいワクチンでした。

赤ちゃんは百日咳で命取りになることもあるので、熱が出ても腫れても、接種しなければなりませんでした。

6年生以降,成人は、百日咳にかかっても咳の長い風邪で命取りにはなりません。

熱や腫れで、責任を取りたくない当時の厚生省は、百日咳を抜いてしまいました。

ワクチン製造技術が発達した現在は、百日咳菌の表面だけを使ったワクチンになりました。効果は高く発熱は少なく腫れません。しかし、これに百日咳を戻す法律が日本にはありません。

その為、いまだに、6年生はDTワクチンで接種しています。

もともとDPTをしていない高齢者をはじめ、大人が良く百日咳にかかる国です。

ゆえに、2ヶ月からの3回、そこから1年以降の追加接種は大変重要なものです。

そこにポリオが加わりました。ポリオは66年前に生ワクチンで開始されました。

生ワクチンで開始されたのは、当時ポリオは日本で流行していたからです。流行時は生ワクチンでなければ制圧されません。制圧できて30年以上経ったのに、生ワクチンを使い続けたのはちょっとしたミスでした。

生ワクチンには、生ポリオワクチンのように腸から吸収させるものと、麻疹風疹ワクチンのように注射で組織液に吸収させるものがあります。効果は大変高いものです。(生ワクチンも2回は必要ですが、2回でほぼ十分です)しかし、軽い症状が出ることが、何10万に1人あります。

例えば麻疹が怖いのは、成人でも10日以上激しい熱と咳が続き肺炎や脳炎を起こすことがあるからで,これがワクチンの軽い症状では誰も肺炎や脳炎を起こすことはありません。そして、ワクチンからの感染は人には移しません。

なので、麻疹ワクチンによる症状は、うれしくはありませんが、許容範囲だと思います。

しかし、ポリオは麻痺ですから軽くても麻痺は麻痺、一生続きます。

ポリオ生ワクチンによる麻痺は90万人に1人起こるという統計があります。

日本の出生は、2023年はCOVID19の影響で80万人を下回りましたが、40年前は120万人から、徐々に90万人に減少してきました。

90万人に1人だと、 1年に1人か2人の赤ちゃんに麻痺がおこるのではないかと、小児科学会が詳しく調べたところ、 1年間に1人か2人の生ワクチンによる麻痺がわかりました。危険なので、すぐ中止しました。

しかし、全く接種しないことにはなりません。

アジアには、ポリオ制圧していない国があるからで、そういう国から1年に約2万人のインバウンドがあり、その国の飛行機のトイレからはポリオウイルスが検出されています。

それで、不活化ワクチンに変更しました。安全にはなりましたが、付きが悪く、持ちが悪い不活化ワクチンになりましたので、同じ間隔のDPTに加わり、 DPT-IPVとなりました。

Hib

Hibは、B型インフルエンザ菌の略ですが、現在言われているインフルエンザはウィルスによる感染症です。

なぜインフルエンザと言う名前がついたのかと言うと、1900年代の初めには顕微鏡が発明されていましたが、電子顕微鏡はありませんでした、

ウィルスはナノのサイズなので、電子顕微鏡のない当時は見ることができませんでした。

インフルエンザと言う怖い冬の風邪は、当時もスペイン風邪、香港風邪と呼ばれ、知られるところでした。

インフルエンザにかかったお年寄りが、体力や免疫が低下したところに、インフルエンザに罹患し命取りになったところを、当時あった顕微鏡で見たところいたのがHibであったためインフルエンザと言う名前がついてしまいました。

電子顕微鏡が発明されてから、違ったことがわかりましたが、一度登録された名前は変わりません。いまだにインフルエンザ菌を名乗っていますが、インフルエンザの直接の原因ではありません。

ただ、インフルエンザウィルスに罹患すると、お年寄りは、肺炎球菌やインフルエンザ菌にかかりやすくなり、命取りになることもあります。

赤ちゃんはゼロではありませんが、比較的肺炎にはかかりにくく、それなら良いかと言うと、菌が風邪症状を取った後、菌が血液にめぐり脳を包んでいる脳髄液に入り化膿性髄膜炎と言う病気を引き起こします。

化膿性髄膜炎は、一度罹患すると、数%は死亡し、20数%は重い後遺症を持つと言う怖い病気です。

2024年4月DPT-IPVにHib が加わりDPT-IPVにHib 5種混合ワクチンになり、生後2ヵ月以降3回め1年後に追加接種をしましょう

肺炎球菌 1回目

肺炎球菌はHibと同じように赤ちゃんの化膿性髄膜炎を惹き起こす細菌です。生後2ヵ月から3回続けて接種し、3回目の60日経過以降1歳を過ぎたら接種可能です。

B型肝炎 1回目

無料化されて7年です。

B型肝炎に感染して症状がない方をB型肝炎ウィルスキャリアといいます。

妊婦さんは、分娩時に大量の血液を、赤ちゃんと医師、看護師に接触しますから、日本では30数年必ずB型肝炎のチェックが行われています。

だから、何も言われていないお母さんはB型肝炎キャリアではありません。

分娩時のように大量の血液が接触すると、劇症肝炎と言う命取りの肝炎が起こります。

キャリアの方の汗、涙などにも少量のウィルスが含まれます。少量のウィルスなので、症状はなく、感染は起こり、つまりウィルスキャリアが出来上がります。

日本での従来の予防接種は、キャリアとわかったお母さん(必ず検査していますから)そのお母さんから生まれた赤ちゃんだけ、生まれてすぐに、医療費でガンマグロブリンと言う注射とB型肝炎ワクチンを接種していました。これは劇症肝炎を防ぐだけです。

お父さん、おじいちゃんおばあちゃんにもキャリアはいるので、日本人のB型肝炎キャリア率は接種が始まったのが6年前なので、大人では1000人に5人の方がキャリアです。

この方たちの赤ちゃんとの接触は血液ではありませんが、養育者から汗、涙、唾液などの接触を避ける事は難しい。

知らないうちにキャリアが広がっていくことが懸念されます。

では、どうしたらいいか、

まだ他の人達とあまり接触がない2ヶ月からユニバーサルワクチンと言って全員に接種することが必要です。

5年前にそうなりましたが、その年の4月生まれ以降だけで3月より早く生まれた子供は切り捨てられました。

ゆえに日本にはまだキャリアがたくさんいます。

自分のお子さんがキャリアになるのも嫌ですが、

他のお子さんがキャリアだった場合、幼稚園や保育園で、中高の部活で汗、涙、唾液などの接触を避けるのは難しいと思われます。

他の子供と接触が少ない2ヶ月から開始しましょう。

接種間隔は、1回目2回目はHib肺炎球菌と同じですが、3回目は1回目の139日以降になります。

おかしな数字ですが、実は140日目、20週目です。

ワクチンは週単位ですることが多いので、20週目クリアは5ヶ月を目安に接種しましょう。

ロタウィルスワクチン 1回目

ロタウィルスは胃腸炎を起こすウィルスです。

もう一つ有名なウィルスにノロウィルスがあります。

ノロウィルスは食中毒系なので、大人が軽くかかり家庭内に持ち込めば赤ちゃんの方が重症になります。

今のところ予防接種は効く、大人が注意すれば良いことなのですが、ロタウィルスは子供から子供に移っていくために大人がいくら注意しても感染するのを、阻止することは難しい。

ロタウィルスに初めてかかると、初めてかかるのは、免疫のあるお母さんで2ヶ月から免疫のないお母さんで新生児からかかることがあります。

このはじめての感染は非常に重症になり、嘔吐はほとんどありませんが下痢だけで大変重症になり、点滴が必要、入院が必要で命取りになることもあります。

欧米では売り出されるとすぐに無料化されたために乳児の入院率死亡率が激減しました。

日本人はチキンのため6ヶ月を過ぎるとやれない予防接種として導入しました。

腸重積と言う病気が6ヶ月を過ぎると少し増えるということで、

腸重積とは柔らかい筒状のものが、ストッキングを洗濯機に入れて洗濯すると重なりができてしまうことがあるように腸に重なりができて通過障害を起こすものです。

これを改良前のロタウィルスワクチンが10,000人に1人増やしたということで6ヶ月前に終了するため2ヶ月から開始するのが良いスケジュールです。

予防接種は1価2回法のワクチンを使用しています。

1価とはウィルスの種類ですが、日本には5種類以上のロタウィルスがいます。

1種類が85%以上を占め、1つにしっかりと免疫がつくと他のウィルスは2回目と同じ様に軽症になります。

なので私は1つにしっかりと免疫をつける 1価2回方のワクチンを使用しています。

もう1つのワクチン5価3回法があり、やはり5種類のウィルスワクチンの方が良いのではという意見もありますが、5価は牛の腸にいたウィルスで、牛だからいけないわけではありませんが、牛の腸にいたウィルスがワクチンにして人間の腸のリンパ節で充分に増えるかというと、作っているメーカーさんは十分に増えると言いますが、十分には足りなく 、1歳半まで長持ちするようにたくさん増える1価2回法を使っています。

3ヶ月の予防接種

PTーIPV(不活化ポリオ) ・ Hib 2回目

肺炎球菌 2回目

1回目から、3週から8週の間隔で接種します。

B型肝炎 2回目

2回目までHib、肺炎球菌と一緒に接種しましたが、3回目は少し間が空き、1回目140日目以降になります。

1歳を過ぎると無料になりませんので、注意してください。

ロタウイルスワクチン 2回目

2回で終了です。

4ヶ月の予防接種

PTーIPV(不活化ポリオ) ・ Hib 3回目

この接種から6ヶ月~1年で、追加接種になります

肺炎球菌 3回目

この接種から60日を経過して、なおかつ、1歳を過ぎていれば追加接種可能

5ヶ月の予防接種

BCG

結核菌の生ワクチンです。

以前はツベルクリン反応という検査をしてから、BCGを接種しました。ツベルクリン反応とは、結核菌に感染があったかという検査です。

いくら、日本に結核菌が残ったと言っても、赤ちゃんが結核菌に接触するのは、父、母,祖父、祖母からの感染です。なので都市部では100%近く陰性でした。

しかし自然界に100%ということは、有り得ません。何10万人に1人でも、ツベルクリン反応陽性の方がいると思われます。

そういう方にBCGを接種したらいけないかと言うと、身体に悪いことはありません。

ただ、ツベルクリン反応が陽性だとツベルクリン皮内注射部の反応が促進しますが、BCGも結核菌製剤ですから、同じく反応が促進しますが、問題ありません。

6ヶ月の予防接種

B型肝炎

1回目から、139日以上経過していたら、接種して大丈夫です、経過していない場合は、後日1歳前にはしましょう。次にご説明する日本脳炎の2回目との同時接種でも良いかと思います。

日本脳炎

日本脳炎ウイルスに感染すると、ごく稀に脳炎を発症します。ウイルス性脳炎には、ほとんど特効薬がありません。だから、予防接種でしか防ぐことが出来ません。

そのウイルスがどこにいるかというと、豚の血液にいます。豚自体は発症しない健康保因動物と言われるもの。これは、COVIDにおけるコウモリと同じで、コウモリの体内にいたCOVIDウイルス(元々ただの風邪のウイルスでした)が強毒化しました。しかしコウモリは、レセプターていうものの関係で肺炎も気管支炎も起こしません。

コウモリから人間に、どう移ったのかは、新しい感染症でわかりません。

日本脳炎は何10年前からワクチンも開発されたくらい解明が進んだウイルスです。

日本脳炎ウイルスの感染の仕方は、蚊が豚の血を吸い、その口で人間の血を吸うと流入してきます。

成人は、何度でも蚊に刺されるうちに、ほとんど発症せず、免疫が確立します。1度免疫が確率すると、一生ただの風邪で終わります。

小さいお子さんや若い世代では、まだ免疫が完成してなく、ごく稀に脳炎を発症します。前述のように特効薬はありませんから、予防接種で防ぐしかありません。

今は、COVIDの飛沫感染予防のために、他の飛沫感染も防がれていますが、4動物媒体感染である日本脳炎ウイルスを防ぐことが出来ないため、予防接種しかありません。

更に、千葉県の豚には日本脳炎ウイルスがいることが判明しました。

6年前に千葉県旭市で10ヶ月の赤ちゃんが、日本脳炎で亡くなりました。

3歳標準接種と言うのは、法律ではありません。法律では6ヶ月から可能です。6ヶ月から3歳までは、3歳以上の半分の0.25mlですが、その量で効果は十分なことを証明しています。なので、ワクチンは量よりタイミングと言っています。

3歳まで待っていたら、乳児の犠牲者を出してしまった千葉県では、数年前から、千葉県医師会が、「6ヶ月から接種しよう」キャンペーンをはるくらいハイリスクです。

6ヶ月以降、出来るだけ早く接種しましょう。

3から8週間空けて、2回接種し、1年以降に免疫が落ちてくるので、追加接種します。

1歳以降の予防接種

DPTーIPV・Hib (5種混合) 追加

Hib3回目かDPTーIPV・Hibの3回目の6ヶ月以降1年を目安に接種します。(上限は7歳6ヶ月です)

肺炎球菌 追加

前3回目の接種から、60日を経過し、かつ、1歳を過ぎたら接種可能

MR (麻疹、風疹混合生ワクチン) 1回目

麻疹は、激しい咳と熱が10日以上続き、成人でも肺炎や脳炎を起こす重症な感染症です。

日本のS47年より前に生まれている方は、ワクチンが無い時代で、九死に一生を得て、サバイバルした者が殆どですから、どんな麻疹の流行があってもビクともしません。

しかし、S47年(1972年)以降平成2年(1990年4月1日生まれの方は、1回接種で、麻疹の免疫は、30%の方に落ちているので、(理由は下述).万全ではありません。

COVID19が第5類感染症になり、インバウンド・アウトバウンドが増え麻疹発症が国内で出て来ています。

風疹は、麻疹のような重症な症状はなく,男性には、ただの風邪です。妊婦さんがかかった時だけ、先天性風疹症候群と言う多奇形を持つ赤ちゃんが生まれる事があります。

1979年に風疹生ワクチン単独1回接種が始まった時に、女性だけ守れば、先天性風疹症候群は、生まれないと言う間違った方針で開始し、10数年男性に接種しませんでした。(昭和37年から54年生まれの男性)その為、日本では、よく、風疹の流行があります。

十数年前、1万数千人以上の患者が出ました。

そのうちの9割が先ほどの年齢の男性でしたが、彼らにはただの風邪なので、外に出まくり、移しまくりで、女性も100%免疫を持っている訳ではない為,1割が感染しました。千数百人いれば、妊婦さんもいて、その年、届けられただけで45人の先天性風疹症候群が生まれ、そのうち14人が、先天性の心臓疾患で亡くなっています。

その轍を踏まず、COVID前から徐々に風疹感染が起こり、COVID前に埼玉県で2人の先天性風疹症候群が生まれ、国は今、昭和37年から54年生まれの男性に無料で風疹抗体検査をしています。風疹抗体がないと、無料でMRワクチンが、接種出来ます。

大変よい制度です。該当年齢の男性がいたら、是非おすすめください。

みんなが抗体を持たないと、次の世代にも無くなりません。

水痘 1回目

水痘ワクチンは日本では、大変遅れて開始されました。高々4月で4年と遅く開始されました。

はじめから、生ワクチン2回方で開始されたのは評価しますが、現在の小学校6年生からで、それより早く生まれた方は、すべて切り捨てられました。

COVID19対策がゆるとなったため水痘発症が出来ています

水痘は、思うより重症な感染症で、痒く掻き壊すと、蜂窩織炎を起こして、脚を落とすこともある怖い感染症です。一度も自然感染したくない感染症です。

一度だけの接種では、免疫が不完全で、感染すると、半端な免疫は、ウィルスを神経の奥に隠してしまいます。これは、母親の免疫が残っているうちに感染した高齢者の世代でも起こります。

隠れたウィルスは、体力や免疫の低下、ストレスなどで、隠れている神経を伝って表に出て帯状疱疹と言う痛い発疹が出現します。こういうことが起きないよう、1回目から6カ月経過したら接種しましょう。

ムンプス(おたふく風邪) 1回目

おたふく風邪は、まだ一度も無料化されたことがありません。(一時的にMMR3種混合で使われました。)なぜおたふく風邪を無料化しないのかと、COVID前に厚労省の方に聞きました。おたふく風邪では死なないと言う答えが返ってきました。

確かに、死ぬような合併症はありませんが、無料化していないために、日本の子供たちは4割に満たないくらいの接種率しか接種していません。

ゆえに、おたふく風邪の流行が多い国です。2015年から2016年に大流行があり、14人の両耳の難聴の合併症があり,そのうち2人がワクチン1回接種です。生ワクチンも1回では、不完全と言う事ですね。

また、この内76歳の高齢者が含まれています。

「それは老人性難聴では無いのですか」耳鼻科の先生にお聞きしたところ、老人性難聴は耳が遠いといっても、まったく聞こえなくなるわけではありません。しかしおたふく風邪による難聴はウィルスが内耳を破壊してしまうため、全く聞こえなくなるという、恐ろしいものです。

また、このおたふく風邪の大流行で、片耳が難聴になった方は全国で350人を超えました。片耳の難聴なら問題がないのではないかという医師もいますが、片耳では教室がざわついているときに、片耳が難聴の方は、先生の声が聞き分けられません。これは困るだけですが、運転をするようになると、片耳ではバイク等が近づくときに音でどちらから来るか分からないという危険があります。なので現在自費接種ですが、ぜひ接種していただきたい。

小学生以降の予防接種

日本脳炎 2期

日本脳炎1期追加後、9歳くらいから免疫が低下してきます。9歳から13歳になるまでの間に、再びブースターが必要になります。

これ以降は、免疫が安定し、終了になります。

また、別の理由で、20歳前の未接種の方は、定期接種外ですが、公費で接種出来ます。

何故、そうなのかというと、20数年前は、現行のワクチンと違う製法のワクチンが使われていました。

ネズミ脳由来という、生きたネズミの脳に日本脳炎ウィルスを注射し、脳炎を起こして増えたウイルスを不活化したものから作りました。脳細胞が入る訳ではありませんが、なんとなく脳に注射されたというのが懸念材料でしたが、たまたま、3期という接種が中学生で接種されていた時に、中学生が前のワクチンを接種して1ヶ月でADEMと言う特殊な脳炎が起こりました。

ADEMは、水痘や普通の風邪でも稀に起こり、他のワクチンでも起こりますが、日本脳炎のような不活化ワクチンで 1ヶ月もしてから、起こるのは私たち医者にとっては、ちょっと考え難いです。

しかし、全く無関係というと、莫大な医療費がかかるのに何の補助も受けられなくなるため、厚労省は「関係あるかもしれない」と言っていたのですが、マスコミにヒステリックに騒がれてしまい、同意書を書かないと接種できない状態になりました。

同意書を書くのが面倒なために、接種する方が減りました。そのうちに、熊本県で3歳児が日本脳炎で亡くなりました。

熊本県は豚の料理が有名ですから、豚の血液の中にいる日本脳炎ウィルスが入る確率が高いです。

ここで、脳を使わないワクチンが開発され、現在のワクチン(丈夫な猿の腎臓の細胞を体外で培養し、実験細胞とした物に日本脳炎ウィルスを感染させて作った)になりました。

最初は、幼若な年齢層がハイリスクなので、そちらから接種が始まりました。そのため大きくなった子供たちは接種年齢を逃しました。

国の責任でもあるので、20歳前の未接種者は無料で接種出来ます。

DT 2種混合

赤ちゃんの時したDPT3種混合の百日咳を抜いたワクチンです。(理由は赤ちゃんのDPT-IPVを見てください)

百日咳は心配ない年齢になりましたが、破傷風、ジフテリアは、生命取りになる感染症です。特に破傷風は、高齢者に接種されていないので、お年寄りは以前から破傷風で亡くなっています。破傷風菌は、空気が届かない錆びた釘とか泥の中にいます。

東日本大震災では、沢山のお年寄りが破傷風で亡くなりました。この時はたくさんの亡くなった方がいたため、クローズアップされませんでしたが、次の年の岡山の洪水では数人のお年寄りが破傷風で亡くなっています。

子供たちも将来どういうことが起こるか分かりませんから、しっかりワクチンを接種しましょう。

もう1つの懸念は、赤ちゃんのときに0.5mlで接種しているのに、この時点で0.1ml接種です。

赤ちゃんは100%近く接種していますが、小学生は8割程度の接種率です。数年来に高校生が部活で地のついた怪我をして破傷風で亡くなりました。このようなことは接種群には起こっていないので、この量で、国内の菌量で間に合っているようです。

HPVワクチン(子宮頸癌ワクチン)

我国では1年に1万人以上の女性に子宮頸癌が発症しています。子宮頸癌は、その多くがHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染によって起こります。したがって、子宮頸癌は100%ではありませんが、ワクチンによって予防できる数少ない癌です。

2010年11月にワクチンの定期接種が開始されました。しかし、重篤な有害事象が、ワクチンとの因果関係を否定出来なかったために一時的に積極的推奨を中止しました。因果関係は否定的で、諸外国に比して子宮頸癌発症率が高いことから、2022年4月よりHPVワクチンの積極的推奨が再開されました。

・中学1年相当の年令から高校1年相当の年令の女児が接種出来ます。

・積極的推奨が一時差し控えの間に逃した対象者のキャッチアップ接種も実施されます。

* HPVワクチンキャッチアップ接種

1997年度生まれから2005年度生まれの未接種または未完了の女子 (期間は2002年4月から2025年3月までです。)

* HPV副反応

①失神

この年齢では、予防接種の機会が少なく、また筋肉注射の経験がないため、不安による迷走神経反射が起こることがあります。

②痛み

医者と患者さんの信頼関係を築き、痛みを肯定することにより、ほとんど軽快します。

③膠原病、神経筋繊維症による多彩な症状

100%否定は不可能ですが、ワクチン接種後とワクチン接種開始前の発症率が変わりません。なのでワクチンによる因果関係は否定的です。

*トピックス

2023年4月より カバー力が増えた9価の「HPVワクチン」(シルガード9)の接種が可能になりました。接種回数や2または4価のワクチンを2回までしている方は接種間隔が複雑ですので、各々お問い合わせください。

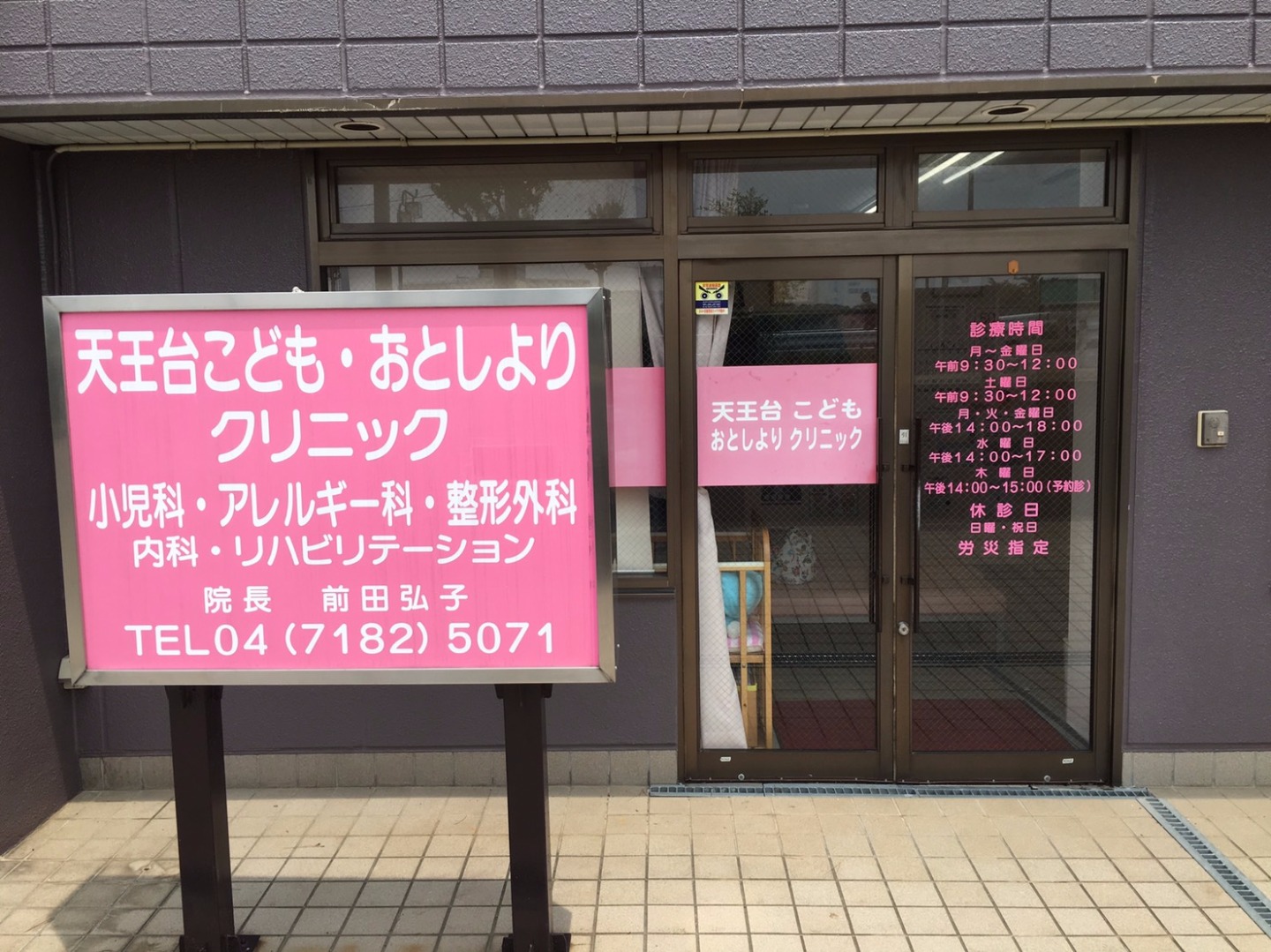

我孫子郵便局並び。

お子さんから大人の方まで幅広く診療しております。お気軽にご来院ください。

クリニックメールアドレス

| 医院名 |

|---|

| 天王台こども・おとしよりクリニック |

| 院長 |

| 前田 弘子 |

| 住所 |

| 〒270-1143 千葉県我孫子天王台3丁目22-10 |

| 診療科目 |

| 小児科・内科・アレルギー科 在宅診療(訪問診療) |

| 電話番号 |

| 04-7182-5071 |

お知らせ

■麻校医よりご入学を前に

(R7.10.14)

■麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)定期予防接種の期間延長

(R7.4.17)

■帯状疱疹予防接種(R7.4.17)

■HPVワクチン キャッチアップ接種延長(R7.2.4)

■5種混合(R6.3.15)